多文化共生とは?効果・課題からAI活用の未来まで解説

職場の同僚、地域で暮らす隣人、お店を訪れるお客様――。私たちの日常で、外国にルーツを持つ人々と関わる機会は、もはや特別なことではありません。

しかし、その一方で「うまく意図が伝わらない」「親切のつもりの行動が、かえって相手を困惑させてしまった」そんな戸惑いやもどかしさを感じたことはありませんか?もし、その小さな壁を乗り越え、多様性を「課題」ではなく「社会の新たな強み」に変える方法があるとしたら、知りたくはないでしょうか。

この記事では、多文化共生というテーマを単なる理想論で終わらせません。労働力確保や地域活性化といった現実的な効果から、誰もが直面する5つの課題、そしてAIという最新技術が可能にする未来までを、具体的な国内外の事例と共に徹底解説します。

読み終える頃には、あなたの手元に、明日から現場で実践できる具体的なアクションプランが残るはずです。未来への扉を開く、はじめの一歩をここから踏み出しましょう。

多文化共生を理解するための3つの基本視点

多文化共生の基礎を理解するには、まず概念の整理と関連する考え方を比較することが大切です。

さらに、国際的な動向やSDGsとの関連を踏まえることで、なぜ今求められているのかが明確になります。ここで基礎を押さえることで、以降の効果や課題の理解がスムーズになります。

多文化共生とは何か

多文化共生とは、異なる文化的背景を持つ人々が互いを尊重しながら共に暮らし、協力し合う社会を目指す考え方です。単なる「共存」ではなく、相互理解と協働を通じて新しい価値を生み出す点が重要です。

たとえば、地域イベントに多国籍の料理や芸術を取り入れると、多様性を体感できる機会になります。このように、共生の理念は個々の文化を否定せず認め合うことで、安心して暮らせる社会づくりにつながります。

ダイバーシティやインクルージョンとの違い

多文化共生とよく似た言葉に「ダイバーシティ」と「インクルージョン」がありますが、それぞれ焦点となるポイントが異なります。下の表で3つの概念の違いを整理します。

| 概念 | 意味 | 焦点 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| ダイバーシティ (Diversity) | 多様性。人種、性別、価値観など、さまざまな違いを持つ人々が存在している状態 | 多様な人材や価値観を受け入れること | さまざまな国籍や性別、年齢の社員がいる会社 |

| インクルージョン (Inclusion) | 包摂。多様な人々が組織や社会の中で尊重され、安心して力を発揮できる仕組みや環境 | 多様な人材が活躍できる環境を整えること | 外国人社員が昇進のチャンスを得られるよう、評価制度や研修を整える |

| 多文化共生 (Multicultural Coexistence) | 共生。異なる文化的背景を持つ人々が、地域社会で互いを尊重し、共に生きるあり方 | 文化的背景の違いを尊重し、地域で共に暮らすこと | 地域の学校や商店街で、外国人住民と日本人が自然に交流できるイベントを企画する |

このように、ダイバーシティが多様な人々がいる「状態」を、インクルージョンがその人々が活躍できる「仕組み」を指すのに対し、多文化共生は特に「文化的背景」に焦点を当て、地域社会で共に生きることを目指す考え方です。

こうした違いを理解することで、それぞれの概念を適切に活用できるようになります。

国際化・SDGsとのつながり

多文化共生は、国際社会とのつながりを深めるうえで欠かせない視点です。

SDGs(持続可能な開発目標)でも「誰一人取り残さない」社会の実現が掲げられており、文化的背景を超えた共生が求められています。たとえば、SDGsが掲げる「質の高い教育をみんなに」や「人や国の不平等をなくそう」といった目標は、外国人住民の教育や社会参加の課題と直結しています。

多文化共生を進めることは、まさに地域の取り組みを国際的な枠組みへとつなげる実践と言えるでしょう。

多文化共生が社会にもたらすプラス効果と在留外国人数の現状

多文化共生の取り組みは、社会全体に幅広いプラス効果をもたらします。

外国人住民の増加という現状を踏まえれば、その影響はより現実的かつ重要なテーマになっているといえるでしょう。在留外国人数の拡大を基盤に、労働力確保、地域の活性化、新しい価値の創出などが進むことで、社会の持続性が強まります。

この章では、統計データを交えながら多文化共生の意義と効果を整理します。

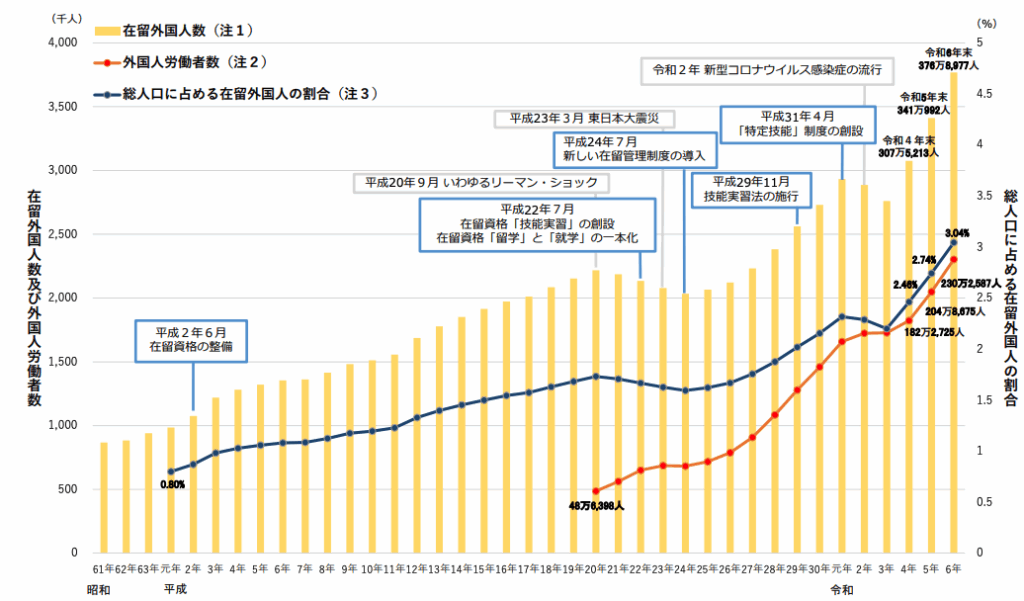

在留外国人数の現状と増加傾向

日本に在留する外国人は年々増加しており、多文化共生を語るうえで欠かせない存在になっています。

出入国在留管理庁の統計によると、令和6年(2024年)末時点の在留外国人数は 376万人 で、前年より約35万人増加しました。これは日本の総人口の約3%にあたり、過去最多を更新しています。労働や教育、生活のさまざまな場面で外国人の存在感は確実に高まっており、共生社会の実現に向けた制度や地域の取り組みが急務です。

今後も増加傾向が見込まれることから、外国人住民のニーズを踏まえた柔軟な対応が求められるでしょう。

労働力不足の解消と経済の持続性

少子高齢化の進行により、日本では労働人口が減少し続けています。介護や建設、農業などでは特に深刻な人手不足が課題となっています。

こうした状況のなか、外国人労働者の受け入れは不足を補い、経済活動を維持するための重要な手段です。厚生労働省の発表によれば、令和6年10月末時点の外国人労働者数は 230万人 と過去最多を記録し、前年から約25万人(12.4%)増加しました。特定技能制度や技能実習制度を通じ、多くの外国人が現場で活躍し、産業の安定に寄与しています。

今後も労働力確保における外国人の役割は拡大し、地域経済や日本全体の競争力を支える存在になるでしょう。

画像引用元:出入国在留管理庁 在留外国人数及び外国人労働者数の推移

地域活性化と社会的なつながりの強化

外国人住民が地域に加わると、暮らしの風景に新しい刺激が加わり、地域社会に活気が広がります。

| もたらされる効果 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 食文化の多様化 | エスニック料理店や輸入食品店の増加 |

| 交流機会の創出 | 国際交流イベントや地域の祭りなどを通じた自然な交流 |

| コミュニティの強化 | 災害時にも助け合える関係性の構築 |

こうした積み重ねが、結果として地域全体の強さを高める基盤となるのです。

文化的多様性による新しい価値創造

多様な文化が交わる場では、新しいアイデアやサービスが生まれやすくなります。

たとえば、日本に住む外国人が持ち込んだ食文化や働き方の知恵が、地元の産業や教育現場に新しい工夫をもたらすことがあります。実際に海外の調理法を取り入れた商品開発や、多言語教育を活用した学習プログラムなどはその一例です。企業にとっても、異なる文化背景を持つ人材の採用は新しい市場への挑戦や国際競争力の強化につながります。

文化的多様性を摩擦の原因ではなく、成長の原動力としてとらえることが、持続的な社会をつくる鍵となるのです。

多文化共生の実現を阻む5つの課題

多文化共生の必要性は広く認識されつつありますが、実現には多くの壁が存在します。

言語や文化の違いだけでなく、制度や社会の受け入れ体制の遅れも課題です。これらを放置すれば外国人住民の孤立や不平等を助長しかねません。

ここで挙げる5つの課題を整理することで、改善に向けた具体的な対応策を考える基盤が整います。

言語の壁と情報アクセスの格差

言語の違いは最も大きな障害の1つです。

生活情報や行政手続きが日本語のみで提供される場合、外国人住民は必要な情報を得られず不利益を被ります。特に災害時や医療現場では、迅速かつ正確な情報伝達が求められるため、言語の壁は命に関わるリスクとなります。

多言語での情報提供や通訳体制の整備が進まない限り、真の共生社会は築けません。

文化・宗教の違いによる摩擦

宗教的な慣習や文化的な価値観の違いは、日常生活や職場で摩擦を生むことがあります。

たとえば、食事制限や礼拝時間の確保が理解されなければ、外国人は孤立感を抱きやすくなります。学校や地域行事でも同様で、配慮が不足すると誤解や不満が生じやすくなるのです。

互いの背景を尊重する姿勢が欠けると、共生は表面的な「共存」にとどまり、真の協力関係には発展しません。

法制度や社会システムの遅れ

外国人を取り巻く法制度や社会システムは、必ずしも十分に整備されているとはいえません。

就労資格の制限や在留手続きの複雑さ、社会保障へのアクセス制限などは大きな負担となっています。さらに、自治体レベルでも外国人相談窓口や専門人材が不足しており、生活上の課題に迅速に対応できないケースも少なくありません。

制度の遅れは外国人住民の定住や社会参加を妨げ、安心して暮らせる環境づくりの障害となっています。

差別や偏見の残存

多文化共生の理念が広がっても、差別や偏見がなくなることはありません。

職場での不当な扱いや地域での排他的な態度によって、外国人住民は大きな心理的負担を強いられます。SNSなどでの偏見的な発言も、社会の分断を深刻化させる一因です。

意識改革や啓発活動が不足すれば、制度や取り組みが整っても実際の共生は実現しにくい状況が続くでしょう。

教育・雇用における不平等

外国人児童の教育機会が十分に確保されないことや、日本語教育の不足は学習の遅れを生みやすくなります。

就職においても言語能力や国籍を理由に不利な扱いを受けるケースが後を絶ちません。教育と雇用の不平等は、将来的な社会的格差の固定化につながります。

公平な学習支援や多様性を尊重した採用・雇用制度の整備が欠かせません。

AI活用で多文化共生の壁を低くする3つの方法

AI技術は多文化共生を進める上で有効な手段となります。

従来は人力に頼っていた翻訳や教育支援が、AIの導入で効率化され、利用者にとっても身近な存在になりつつあります。

ここで取り上げる3つの方法は、社会全体がより公平で開かれた形で外国人を受け入れるための具体的なツールとなるでしょう。

多言語翻訳AIによるコミュニケーション支援

多言語翻訳AIは、言葉の壁を越えるための有力な手段です。

リアルタイムでの音声翻訳や日常会話のテキスト翻訳を支援するアプリは、行政窓口や医療現場、教育現場など幅広い場面で導入が進んでいます。従来は通訳者不足が課題でしたが、AIを使えば基本的な意思疎通をスムーズに行えるようになりました。

もちろん翻訳の精度には限界がありますが、誤解を減らし、緊急時にも最低限の情報共有を可能にする点で大きな効果があります。

教育現場でのAI日本語学習サポート

教育の分野でもAIは大きな役割を果たしています。

特に外国人児童や留学生にとって、日本語習得は学習全般の基盤となるため、サポートの充実が欠かせません。AIを活用した学習アプリや発音チェックツールは、個々の習熟度に合わせて練習内容を提示できるため、一斉指導では対応しにくい部分を補えます。自宅での自主学習やオンライン授業とも相性がよく、教育機会の格差を縮める効果が期待されます。

こうした仕組みが整うことで、学習意欲を持続しやすい環境が広がるのです。

行政・企業でのAIチャットボットや多言語対応サービス

行政や企業の現場では、多言語対応のAIチャットボットが徐々に導入されています。

利用者は母語で質問でき、必要な情報をその場で得られるため、窓口業務の負担軽減にもつながる仕組みです。企業では問い合わせ対応やECサイトでの多言語化が進み、外国人顧客との関係構築に寄与しています。

AIを活用したサービスは、情報格差の是正と利便性の向上を同時に実現し、共生社会の基盤を強化するものです。

国内外から学べる4つの事例

多文化共生は理念にとどまらず、国内外で実際に取り組まれています。地域社会、教育現場、企業、さらに海外の成功事例から、私たち多くを学ぶことができます。

ここで紹介する事例は、多文化共生の可能性を具体的に示すものであり、実務や政策に生かせるヒントが得られるでしょう。

地域コミュニティや自治体の取り組み(多言語対応、災害支援)

各地の自治体では、多言語での生活情報発信や防災対応の整備が進んでいます。

福島市国際交流協会(F-IFA)では、国際交流員(CIR)による自国文化の紹介や、外国人・日本人が一緒に参加する運動会、地域のお祭りへの参画などを積極的に実施しています。さらに、生活に必要な情報をまとめた「KORANSHO GUIDE」を日本語を含む7言語で発行しており、災害や医療、公共交通、ごみ出しといった身近なテーマを分かりやすく紹介しているのです。

これらの活動は外国人住民の安心を高めるだけでなく、地域全体のつながりを深める効果もあります。結果として、災害時の助け合いを支える基盤となり、多文化共生を地域に根付かせる取り組みといえるでしょう。

教育現場での外国人児童支援と多文化教育

教育現場では、外国にルーツを持ち、日本語に不慣れな児童が言語や文化の壁に直面することが少なくありません。そのため、日本語指導や生活面での支援を充実させることが求められています。

群馬県では、ICTを活用した学習支援が進められており、児童生徒が翻訳アプリやプレゼンテーションアプリを用いて他校とオンラインで交流し、共通の課題に取り組む授業が行われています。たとえば、中学校の授業では「なかまをもっとしろう」というテーマのもと、同じ母語を持つ生徒同士がオンラインで協力し、自信を持って学習に向かえるようになった事例が報告されています。

こうした経験は「伝わった」「認められた」という実感につながり、学習意欲や多文化理解を育てる基盤となるのです。

企業でのダイバーシティ推進と労働環境整備

企業は多様な人材を活用するために、ダイバーシティ推進に取り組んでいます。

経済産業省の「高度外国人材研究会」の報告書によれば、中小企業を含む複数の企業で、日本人と外国人社員の間の言語の壁をなくすために英語教育を導入する動きが確認されています。さらに、「やさしい日本語」や「やさしい英語」を取り入れ、外国人社員が業務や社内情報を理解しやすい環境を整える企業も出てきました。

関西経済産業局の事例紹介では、外国人社員が新商品開発や営業の現場で成果を挙げ、日本人社員との協力が職場環境の改善や生産性の向上に結びついたと報告されています。

このような取組は、外国人材の知見を組織に反映させる基盤となり、企業の成長と多文化共生社会の実現に役立つでしょう。

海外事例に見る多文化共生社会

海外には多文化共生を政策レベルで推進している国が多くあります。ここでは代表的な4カ国の事例を表で紹介します。

| 国名 | 特徴的な政策・取り組み |

|---|---|

| シンガポール | 公営住宅に多民族が混住する仕組みを導入し、日常生活での交流を促進 |

| アメリカ | 移民を前提とした社会制度を整備し、多様な人材が活躍できる環境を形成 |

| ドイツ | 統合政策を通じ、外国人への言語教育や職業訓練を積極的に提供 |

| カナダ | 「モザイク国家」として文化的アイデンティティを尊重しつつ、多様性を社会の強みとする姿勢を貫徹 |

これらの国々の事例は、日本が今後多文化共生を進める上で大きなヒントとなります。

多文化共生に向けて私たちができる3つのアクション

多文化共生を推進するうえで重要なのは、行政や企業の取り組みだけでなく、私たち一人ひとりの行動です。

私自身も20歳の頃、留学先のシカゴで多文化共生の重要性を肌で感じる経験をしました。そこではアメリカ人だけでなく、グアテマラ、メキシコ、コロンビア、中国、韓国、オランダなど、多様な国から来た友人たちと出会うことができました。

しかし、楽しい思い出ばかりではありません。ある日、アメリカ人の友人と買い物に行った際、全く身に覚えがないにもかかわらず、万引きを疑われてしまったのです。言葉がうまく通じず、悔しい思いをしていると、友人が店員に対して猛然と抗議し、必死で私を守ってくれました。また、言葉が理解できないことをからかわれることも一度や二度ではありませんでしたが、そのたびに友人たちが間に入り、私を助けてくれました。

この経験を通じて、たとえ自分の希望で海外に住んでいても、多くの不便を感じたり、時には差別的な言動に心を痛めたりすることがあるのだと痛感しました。

だからこそ、どのような理由で日本に来られた方であっても、日本での生活を心から楽しんでもらいたい、そのために自分にできるサポートをしていきたいと強く思っています。

小さな意識や習慣の変化が積み重なることで、社会全体の雰囲気や仕組みは変わっていきます。ここで紹介する3つのアクションは、誰でも日常生活で取り組めるものであり、共生社会の基盤づくりに直結します。

無意識のバイアスを知り、学び直す

多文化共生を妨げる要因の一つが「無意識のバイアス」です。

人は知らず知らずのうちに、自分と異なる文化や背景を持つ人に偏見を抱くことがあります。「外国人は日本語ができないだろう」と決めつけることもその一例です。こうした思い込みを認識し、研修や書籍を通じて学び直すことは、共生の第一歩となります。

意識の変化は、自分の行動や言葉遣いを見直すきっかけにもなります。

日常で多様性を受け入れる姿勢を持つ

日常生活の中で、他者の違いを受け入れる姿勢を持つことが共生社会の基礎となります。

- 多国籍の飲食店やイベントへの積極的な参加

- 職場や学校での、先入観のないフラットなコミュニケーション

- 相手に配慮した「やさしい日本語」の使用

特別なことでなくても、こうした日常の中の小さな選択が、共生社会を築くための礎となるのです。

交流やボランティアを通じて実践する

地域の国際交流イベントや日本語学習支援のボランティアに参加することで、直接的に多文化共生を体験できます。

テレビやネットなどの間接的な情報ではなく、外国人と直接交流することで日本にいながらリアルな外国を知ることができます。交流の場では互いの文化を知り、共感を育むことが可能です。たとえば、日本語を学ぶ外国人に生活のサポートを提供すれば、自分自身も学びを得られます。

実際の行動を通じて得られる経験は、机上の知識以上に深い理解を生み出し、共生社会を支える力となります。

多文化共生社会の未来に向けた展望

多文化共生は短期的な施策ではなく、長期的な社会のあり方を形づくるテーマです。

次世代への教育や政策の進化を通じて、持続可能で安心できる社会基盤を築くことが求められます。

ここでは未来に向けた展望を3つの視点から整理し、共生社会の方向性を見据えます。

次世代への教育と意識づけ

次世代を担う子どもたちに、多文化理解の重要性を伝えることは不可欠です。

学校教育の中で異文化交流の機会を設けたり、授業で多様性をテーマに取り上げたりすることで、偏見のない価値観を育むことができます。幼少期からの教育は「違いを受け入れることが自然である」という感覚を根付かせ、未来の社会をより共生的なものにする基盤となります。

政策・制度の進化とSDGsとの連動

多文化共生を社会全体で広げるには、労働や教育、医療などで外国人が安心して暮らせる制度の整備が重要です。

岩手県の多文化共生推進プラン(2025年から2029年)では、多言語対応や防災、医療支援など多面的なサポートを展開しています。また、これらの施策はSDGs(持続可能な開発目標)と連携させることで、国際的な枠組みに調和した取り組みを実現しています。

政策と国際目標の結びつきにより、短期的な施策にとどまらず、共生社会の長期的な発展を支える基盤を作っているのです。

持続可能で安心できる地域社会の実現

最終的に目指すべき姿は、誰もが安心して暮らせる地域社会です。

外国人住民が地域の一員として参加し、互いに支え合える環境が整えば、災害や社会的リスクに強いコミュニティが形成されます。たとえば、防災訓練や地域行事に外国人と日本人が一緒に取り組むことで、信頼関係が育まれます。

こうした積み重ねは、地域に根付いた持続可能な仕組みへと発展し、共生社会の基盤を強化するのです。

まとめ|多文化共生の理解と未来への一歩

本記事で解説した重要なポイントを、改めて以下にまとめます。

- 多文化共生の本質:単なる「共存」ではなく、相互理解と協働による価値創造

- 社会にもたらす効果:労働力確保、地域活性化、文化的多様性による成長

- 実現を阻む課題:言語・文化の壁、制度の遅れ、差別や偏見の残存

- AI活用の可能性:翻訳、教育支援、行政サービスで「言葉の壁」を低減

- 実現へのアプローチ:国内外の事例に学び、日常的なアクションの実践

多文化共生は未来の社会に欠かせないテーマです。一人ひとりの小さな意識や行動、そしてAIを含む新しい技術の活用が、社会全体を前進させます。

今日からできる一歩を踏み出すことが、よりよい共生社会の基盤づくりにつながります。

未来は、あなたのその一歩から始まります。